|

|

|

|

|

|

|

|

File 097 柳原水閘(やなぎはらすいこう) 矢切の渡しの発着場から河川敷を南下すると、 04年に土木遺産に、07年に近代化産業遺産に認定された水門があるという。 はたしてどのようなものなのか? 矢切の渡し 【所在地】千葉県松戸市下矢切1257 【地図】googleマップ 【HP】なし 【交通手段】バイク、車なら楽ですが、公共交通の場合、柴又側からいかないと大変です。 柳原水閘 【所在地】千葉県松戸市下矢切1397 【地図】googleマップ 【HP】なし 【交通手段】矢切の渡しから徒歩10分ぐらい。 |

|

2010/01/17訪問

土木学会が認定する「土木遺産」制度が2000年からスタートしました。 この制度にて、千葉県において認定されている土木遺産は、 2009年に新たに認定されたのを含めて、6個あります。 File 080にてその土木遺産の1つ「堀江水準標石」紹介しております。 今回は2004年に土木遺産に認定され、 さらに2007年には経済産業省「近代化産業遺産」に認定された物件になります。 この物件の近くには有名な「矢切の渡し」がありますので、その様子もついでに見てみます。

「矢切の渡し」は東京都と千葉県の境である江戸川の渡し船ですが、 千葉側の発着地は交通手段がかなり不便で、公共交通を使うと松戸駅から30分ぐらいかかります。 逆に東京側からですと、京成の柴又駅から10分とかなり近いのですので、 公共交通で観光するのであれば、絶対に東京側からの渡航をオススメします。

上記の看板から堤防を乗り越えると、河川敷ゴルフ場が広がっており、 それを横切るように道がありますので、進みます。

すると待合場のような場所と、露店があります。 露店は昔の駄菓子屋にありそうなものを売っていますが、 買い物は対岸の柴又帝釈天でしたほうが有意義だとおもいます。

ちょいと進むと、行列が。 料金表には片道大人100円、子供50円と書かれています。 東京側と比べて、千葉側には見るものがほとんど無い上、駅まで30分かかりますので、 千葉に渡ったあと、10分ぐらい探索したらすぐにここに並ぶことになるとおもいます。

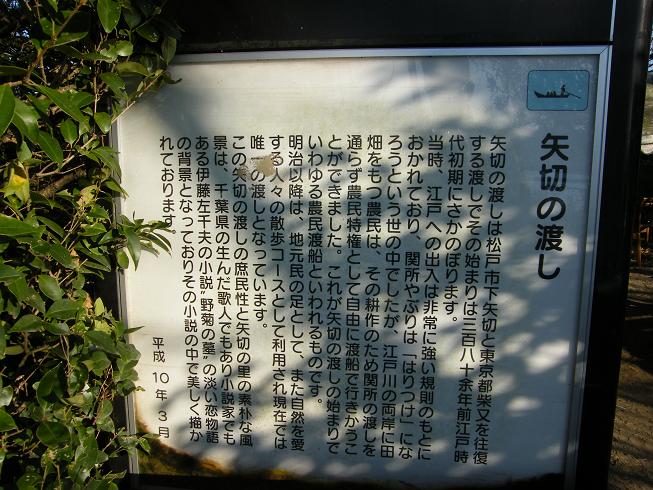

矢切の渡しの説明。

対岸の状況。この日は日曜日なので船はぎっしり、見物客も多いです。 乗って戻るのも一苦労なので、矢切の渡しはこれぐらいにして、目的の物件まで移動します。

江戸川をどんどん下っていきます。 この写真は堤防の上ですが、堤防の下に道路があり、川沿いにつながっています。 車、バイクであれば、そのまま川沿いに走っていけます。

しばらく進むと、こんな建物が見えてきます。 土木遺産に認定されている「柳原水閘」はすでに現役を引退していますが、 こちらが現役で動いている水門です。 その水門の隣には・・・。

右には水門をコントロールする施設が入っている「柳原排水機構」。 そして、左にあるのが、今回の物件「柳原水閘(やなぎはらすいこう)」です。

水門の上に道があるわけですが、 この場所への入口は2つあり、写真の右の階段手前のは鍵がかかっていましたが、 左のほうはかかっていませんでした。 階段を下りて、物件の正面に出てみました。

周辺には認定碑やら説明板がたくさんあります。 これが2007年に経済産業省「近代化産業遺産」に認定されたときの碑です。

こちらが2004年に土木遺産に認定されたときの碑。 「堀江水準標石」で見たプレートと同じ形をしています。

物件周辺はススキやらアシやらが邪魔で、遠くや正面からだとはっきり見えません。 とりあえず横から見るしかありません。

さらに接近。 水門としては贅沢な、そんな感じのデザインです。 100年近く川の水にさらされるという劣悪な環境にもかかわらず、 これだけのコンディションを保っているということは、 元の設計が良いことを物語っています。 この水門は1904年、有名な技師である井上二郎の手によって作られました。 水門の手前までの川は坂川といい、さきほどの水門を介して江戸川に流れ込んでいるわけですが、 坂川が増水したときにこの水門を開けて物理的に河口を広げて、一時的に水の排出量を増やします。 その結果、坂川全体が増水しないので水害が出ない、そういった感じです。 こんな感じのスポットです。 この近くは「柳原親水公園」となっていますが、全く公園という感じはなく、 水門操作施設の敷地の一部となっている感じです。 そもそも片方の入口に鍵がかかっていて入れないようにしているわ、 おまけに遠めに見るとよく見えないぐらい草ははえているわ、 その敷地の外にはこの物件の説明が一切ないし。 通行人がここに重要なものがあると気づかないと、 水門操作施設の敷地を彩る、しゃれた風景の一部としてしか見えないはずです。 せっかく2つの機関に認定されている遺産なわけですから、 来訪者にきっちり公開できるように整備していただきたいと思いました。 以上、柳原水閘をお送りいたしました。 >>Return |